Articles

Repenser l'éthique du projet architectural à l’ère de la mort et l'effondrement climatique

Repenser l'éthique du projet architectural à l’ère de la mort et l'effondrement climatique

Entre précarité professionnelle, déni pédagogique et marchandisation du désastre climatique, ce texte appelle à refonder nos pratiques: bâtir moins, pour apprendre à composer avec l’extinction et la finitude du vivant.

Un article de:

Dr. Harriet HARRISS (ARB, RIBA, (Assoc.) AIA, PFHEA, Ph.D) est une écrivaine, architecte et professeure à l'école d'architecture du Pratt Institute à New York.

Roberta MARCACCIO consultante en recherche et communication, éditrice et éducatrice spécialisée sur les formes alternatives de pédagogie du design

➔ In Italiano : Ripensare l'etica del progetto architettonico nell'era climatica

➔ Auf Deutsch : Architektur und die berufliche Ironie des Klimakollapses

Alors que la crise climatique s’intensifie, la profession d’architecte traverse un basculement paradigmatique : de la conception pour la permanence à l’anticipation de l’impermanence, des déplacements, des désastres et de la mort.

Ce glissement vers ce que l’on pourrait appeler architecture de la disparition ou spatialisation du deuil révèle un paradoxe disciplinaire : une pratique formée pour soutenir la vie se trouve désormais confrontée à la mise en forme de sa fin [1].

Des refuges résistants au feu aux mémoriaux d’inondation, des cimetières climato-adaptés aux archives de l’extinction, l’environnement bâti devient le théâtre d’un deuil planétaire en cours [2].

Cette mutation coïncide avec une précarité structurelle de la profession : sous-emploi, instabilité chronique et rémunérations inférieures à celles d’emplois non qualifiés. À peine 10 % des architectes américains gagnent plus de 22 dollars de l’heure [3].

Dans ce contexte, les « opportunités de marché » liées à l’effondrement prennent une tournure ironique : les mandats ne visent plus à projeter des futurs désirables, mais à gérer la perte, la mémoire et le déclin.

Intégrer la mort dans la fabrique urbaine

Se préparer à la mort comme un besoin civique, ce qui implique d'intégrer délibérément les enjeux de mortalité dans l'urbanisme et les pratiques architecturales, constitue un enseignement critique, souvent négligé, tant dans la pédagogie que dans la pratique professionnelle. Les pays du Nord ont encore le privilège d’aborder cette dimension de manière proactive, comme un acte de prévoyance. Ailleurs, dans le Sud, cette intégration se fait dans l’urgence, par nécessité. À Karachi, au Pakistan, une vague de chaleur extrême a causé la mort de plus de 1 200 personnes en quelques jours. Les autorités locales ont alors ordonné la préparation de fosses communes. [4]

Face à de tels événements, l’architecture devient réactive [5], improvisée – révélant un échec disciplinaire plus profond : nous concevons pour des styles de vie, non pour des cycles de vie ; pour la croissance, non pour la disparition ; pour la consommation, non pour la décomposition. [6] Et si la spatialisation du deuil – qu’elle concerne les espèces, les systèmes ou les territoires – devenait centrale pour notre discipline? Il s’agirait alors de concevoir des espaces capables d’absorber la perte, de transformer la ruine, d’exprimer une éthique du deuil et de la réparation. [7] Il faudrait former les architectes à bâtir, à déconstruire, à témoigner, à concevoir avec la conscience de notre finitude commune et dans une optique de justice écologique.

Des pédagogies à abolir

Les écoles d’architecture se targuent souvent d’enseigner la résilience, l’adaptation et la sensibilité écologique. Pourtant, la mort – qu’elle soit écologique, infrastructurelle ou corporelle – y demeure un sujet marginal, cantonné à quelques studios spécialisés ou projets spéculatifs. Ce silence n’est pas anodin. Il traduit un malaise persistant face à la mortalité, qui affaiblit notre capacité à concevoir de manière responsable dans un monde en cours d’effondrement. Si l’on admet que l’architecture façonne les conditions de la vie, alors il faut reconnaître qu’elle façonne aussi celles de la mort. À mesure que le climat se dérègle et que les infrastructures cèdent, la mort n’est plus une fin abstraite, mais une réalité quotidienne façonnée par la politique, la planification et le design. [8] Des décès liés aux îlots de chaleur à la perte des terres ancestrales englouties par la montée des eaux, l’environnement bâti participe de systèmes qui déterminent qui vivra et qui mourra. [9] L’ignorer, c’est abdiquer notre responsabilité éthique et perpétuer des modèles pédagogiques incapables de répondre aux enjeux du présent et de l’avenir. [10]

Concevoir des architectures du deuil

Le défi est donc clair : l’architecture post-mortem– non seulement pour les humains, mais pour toutes les formes de vie affectées par le changement climatique d’origine anthropique – doit devenir un enjeu central de la formation et du discours professionnel. Il ne s’agit pas de céder à une fascination morbide ou dystopique, mais de répondre aux exigences éthiques, spatiales et matérielles de la finitude, et de permettre des transitions dignes dans l’après-Anthropocène. Qu’il s’agisse de cimetières adaptatifs, de mémoriaux interespèces, de structures biodégradables ou d’infrastructures prévisionnelles, la spatialisation de la mort doit être reconnue comme une typologie légitime et nécessaire. Faute de quoi, nos environnements construits deviendront par défaut des lieux d’impréparation : des fosses communes sans nom, des intérieurs saturés de chaleur, des mausolées préemballés pour vivants et mourants.

Le bingo du discours creux sur l’architecture en temps de crise climatique

Un outil critique – que l’on pourrait appeler avec une pointe d’ironie le « bingo du discours creux sur l’architecture climatique » – permet d’évaluer si les récits entourant l’architecture prétendument « résiliente » ou « durable » relèvent d’une spéculation fondée ou d’une certitude infondée. Le principe est simple : il suffit de feuilleter quelques grandes revues d’architecture ou d’assister à des jurys de fin d’année dans une école d’architecture pour observer la récurrence de mots-clés familiers – zéro émission nette, résilience, conception régénérative – souvent employés sans justification rigoureuse. Si l’imaginaire visionnaire fait partie intégrante du discours architectural, le danger réside ici dans un glissement vers une forme de pensée magique : une croyance selon laquelle une architecture véritablement écologique serait réalisable sans tenir compte des contraintes empiriques ni de l’inertie systémique. [11]

Ce que ce « bingo » entend illustrer, c’est qu’il est impossible d’affirmer qu’un bâtiment peut ne produire aucun impact environnemental au cours de son cycle de vie. Par exemple, le carbone incorporé dans les matériaux de construction (béton, acier, verre) est très difficile à compenser. Les systèmes d’énergie renouvelable (photovoltaïque, etc.) reposent quant à eux sur des procédés extractifs écologiquement destructeurs, avec une empreinte carbone significative dès leur production. De plus, les calculs de « neutralité carbone » omettent souvent des étapes essentielles comme la construction, l’entretien, la démolition et le remplacement des bâtiments.

En lien: Au-delà de l'architecture : déconstruire la profession qui détruit la planète

De même, les bâtiments dits « en boucle fermée » ou « entièrement circulaires », supposés ne générer aucun déchet et ne consommer aucune ressource vierge, passent sous silence le fait que la dégradation des matériaux dans le temps exige des apports neufs, et que les processus de recyclage nécessitent de l’énergie tout en diminuant la qualité des matériaux. En somme, la circularité totale nie l’entropie, l’usure et l’obsolescence sociotechnique. Aucune architecture, aussi « verte », « passive », « résiliente », « biophile » ou « intelligente » soit-elle, ne peut arrêter l’effondrement climatique. On pourrait poursuivre encore longtemps à déconstruire ces concepts, mais cela priverait le lecteur du plaisir de le faire lui-même. Ce que révèle cette grille de bingo, ce n’est pas tant le rire que la gêne : la gêne de mesurer à quel point nous comprenons peu, à quel point nos priorités sont déplacées, et pourquoi nous apparaissons comme arrogants, complaisants, mal informés – comme des témoins peu crédibles face au public sur les questions d’effondrement écologique. Même le terme « forêt urbaine » est un oxymore trompeur, qui édulcore la signification écologique des forêts : des écosystèmes vastes, biodiversifiés, naturellement carbonés et relativement intacts. [12] L’appliquer à des fragments végétalisés, réduits, intensivement aménagés, montre à quel point les architectes sont vulnérables aux effets du greenwashing, et à quel point cette néologisme masque l’urgence de protéger les forêts naturelles encore existantes. [13]

Deuil extractif : hégémonie blanche, colonialisme et mort de masse des mondes plus-qu’humains

Les écoles et les bureaux d’architecture abordent rarement les responsabilités réparatrices que nous portons envers les peuples colonisés, les populations réduites en esclavage et les espèces humaines et non humaines exploitées, pour lesquelles les effets du traumatisme écologique ne se sont jamais interrompus. Le philosophe autochtone de l’environnement Kyle Powys Whyte rappelle que « le colonialisme est une forme d’injustice environnementale », soulignant que les communautés autochtones vivent depuis longtemps avec les conséquences de systèmes qui exploitent à la fois la vie humaine et non humaine à des fins extractives. Ces dommages ne sont pas abstraits : ils constituent des cycles d’insoutenabilité -ou non-durabilité- où la disparition d’espèces, la destruction d’écosystèmes et la rupture des liens ancestraux alimentent un espace de deuil persistant. [14] Ce deuil n’est pas seulement émotionnel: il est structurel, continu, inscrit dans les territoires – forêts rasées, rivières toxiques, habitats en ruines. Ces paysages deviennent des nécropoles dispersées, lieux de mémoire et de mort écologique. Naomi Klein désigne ce phénomène par le terme « mentalité extractiviste » : une vision du monde où la terre, le travail et la vie sont perçus comme des ressources inertes, à exploiter à des fins lucratives. « La logique extractive qui structure depuis si longtemps les relations [occidentales] à la Terre, écrit-elle, gouverne aussi les relations entre les humains. » [15]

Cette logique est sous-tendue par la hégémonie blanche systémique, non seulement comme identité raciale, mais comme épistémologie totalisante et technologie de contrôle – une matrice colonialo-capitaliste qui rend pensable, voire normale, l’extinction de masse. La complicité structurelle dans la destruction écologique ne peut se réduire à des individus : elle est ancrée dans des architectures de pouvoir qui définissent qui – et quoi – mérite le deuil. Judith Butler nous rappelle que le deuil est toujours politique : ce que nous pleurons, et ce que nous ne pleurons pas, révèle un calcul de valeur profondément racialisé. Quand des espèces entières disparaissent sans cérémonie, quand des biomes s’effondrent sans éloge funèbre, une question s’impose : quelles formes de vie ont été déclarées indignes de deuil sous les régimes du capitalisme blanc extractif ? [16] Affronter la crise climatique exige donc bien plus que des innovations technologiques ou des réformes politiques. Cela suppose une mise en cause radicale des fondements raciaux, coloniaux et nécropolitiques de l’effondrement environnemental. Cela implique d’habiter le deuil, d’en faire un espace partagé – non seulement pour les vies humaines perdues, mais aussi l’effacement massif des mondes « plus-qu’humains », anéantis au nom du « progrès ».

Une trajectoire professionnelle dont personne ne vous avait parlé

Depuis plusieurs décennies, des enseignant·es en architecture, engagé·es et souvent autodidactes en matière d’écologie, ont œuvré de bonne foi à intégrer au cursus les terminologies et les cadres de pensée que le « bingo du discours creux » critiquait plus haut – et ce, avec peu ou pas de soutien de la part des instances d’accréditation professionnelles, dont le conservatisme à longtemps limité toute réforme substantielle. [17] Pourtant, malgré ces efforts pédagogiques, le rythme de la dégradation écologique – attesté par des données climatiques de plus en plus alarmantes et le franchissement de seuils environnementaux critiques – dépasse largement la cadence des transformations curriculaires et professionnelles. [18, 19] Le problème ne réside pas uniquement dans le fait que les objectifs environnementaux affichés par les projets architecturaux soient technologiquement ou politiquement inatteignables : c’est que l’opportunité même de les atteindre pourrait déjà être perdue. Dans ce contexte, la persistance de récits utopiques dans le design risque non pas de nourrir l’inspiration, mais de sombrer dans l’obsolescence.

Mais alors que la crise climatique s’accélère, la formation architecturale commence à se heurter à un nouveau paradigme : concevoir non seulement pour la résilience ou l’habitat, mais aussi pour la disparition et la mort. Ce nouveau champ – que nous appelons « architecture post-mortem » – invite les étudiant·es à reconsidérer l’environnement bâti comme un espace de deuil, d’extinction et d’effondrement encadré. Sur le plan professionnel, ce basculement révèle une ironie amère : historiquement, l’architecture s’est alignée sur une esthétique de la permanence. Elle doit désormais affronter sa propre obsolescence. Dès lors, l’architecture ne consiste plus tant à construire qu’à accompagner le déclin, enregistrer la perte et prendre soin de ce qui subsiste.

En choisissant de composer avec – plutôt que de nier – la réalité d’un déclin multi-espèces, la discipline pourrait adopter un rôle plus modeste et réparateur : contribuer à façonner un post-Anthropocène vivant plutôt que mourant. Ce qui prend fin, ce n’est pas « la nature » elle-même, qui a toujours connu des cycles de vie, de mort et de régénération, mais les systèmes extractifs – en particulier l’expansion capitaliste – qui nous ont mené·es à cette impasse. Les architectes, parmi d’autres, peuvent contribuer à donner à ces systèmes la fin qu’ils méritent. Cela permettrait à d’autres formes d’approche – plus sobres, collaboratives, interespèces – de voir le jour, enracinées dans la survie partagée et la conscience des interdépendances écologiques. Alors que le néolibéralisme fragmente la profession et en compromet la viabilité économique, un nombre croissant d’architectes se retrouveront paradoxalement employé·es par la catastrophe climatique : conception de refuges d’urgence résistants au feu, de lieux de culte dédiés aux inondation ou d’archives sur le thème de l’extinction. La manière dont nous aborderons ces missions sera décisive. Les scénarios suivants proposent aux étudiant·es et aux praticien·nes quelques outils conceptuels et pratiques pour faire face à ces crises qui se chevauchent.

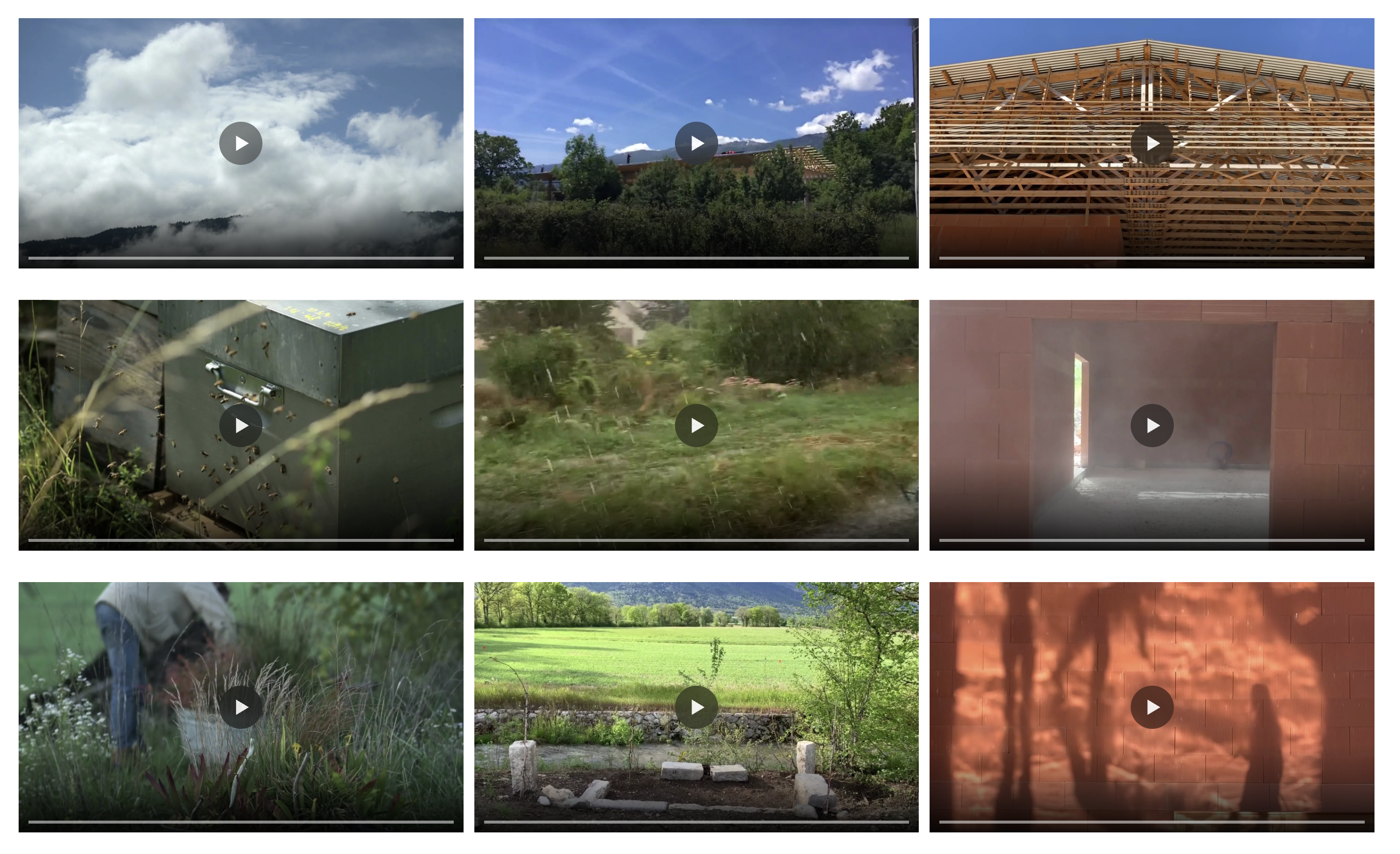

(1) Cimetières climato-adaptés : concevoir pour l’impermanence

À mesure que le changement climatique s’intensifie, les formes traditionnelles de sépulture deviennent de plus en plus insoutenables – en particulier dans les zones soumises à la montée des eaux, à l’érosion côtière ou au dégel du pergélisol. Ces bouleversements environnementaux compromettent à la fois la stabilité physique et la continuité culturelle des paysages funéraires. Face à ces défis, concevoir des cimetières climato-adaptés suppose de faire de l’impermanence un principe fondamental, en privilégiant la flexibilité, la finitude et l’intégration écologique, plutôt que la clôture ou la pérennité formelle. Les cimetières du futur pourraient ainsi prendre la forme de capsules funéraires biodégradables insérées dans des zones humides, de jardins mémoriels flottants réagissant aux marées, ou encore d’hybrides éphémères mêlant dispositifs numériques et supports physiques, qui permettent à la mémoire de se transmettre tout en laissant la terre se régénérer. Ces interventions doivent articuler des dynamiques hydrologiques en mutation avec des pratiques de deuil situées, en créant des infrastructures capables de répondre aux instabilités planétaires tout en honorant les morts. En combinant la prévision environnementale, une approche culturellement sensible et des pratiques territoriales régénératives, les cimetières climato-adaptés pourraient inaugurer un nouveau paradigme du souvenir, à la fois respectueux, résilient et impermanent.

(2) Archives de l’extinction : préserver ce qui disparaît

Les archives de l’extinction constituent un geste de mémoire dans un monde privé de témoins — une offrande fragile à l’avenir, même si celles et ceux qui y auront accès ne sont pas nécessairement humains. Contrairement aux dépôts conventionnels fondés sur l’idée de permanence, ces archives assument l’impermanence à la fois comme condition et comme éthique. Chaque entité menacée — qu’il s’agisse d’un récif corallien en effondrement, des derniers vestiges d’un dialecte ou d’un rituel lié à la fonte des glaciers — est traitée comme une commande unique, nécessitant une réponse spatiale, matérielle et symbolique sur mesure. Une archive destinée à une espèce d’abeille en voie de disparition pourrait ainsi prendre la forme de réservoirs de pollen biodégradables insérés dans des paysages en cours de renaturation ; une autre, consacrée aux savoirs glaciaires, pourrait se matérialiser par des installations sensibles à la fonte, se dégradant au rythme de la glace qu’elles commémorent. Ces dispositifs refusent l’illusion de la durabilité : ils mettent en avant l’éphémère, la décomposition, la temporalité du deuil. En anticipant l’effondrement possible de l’existence humaine, ces archives ont aussi une utilité transitoire : elles deviennent des espaces publics où les étudiant·es sont invité·es à affronter les dilemmes éthiques de la transmission mémorielle dans un monde en perte. Il ne s’agit pas d’immortaliser, mais de témoigner, d’accueillir, et de laisser partir. Ces archives sont dès lors des espaces performatifs, fondés sur l’urgence, le rituel et la disparition.

(3) Le linceul et le refuge : typologies à double fonction

Là où de nouvelles constructions s’avèrent inévitables, celles-ci devraient être pensées comme des architectures à double programme — conçues non seulement pour répondre à des besoins présents, mais aussi pour anticiper leur propre obsolescence. Ces bâtiments expriment une forme de deuil anticipé : ils portent en eux la conscience de leur abandon ou transformation futurs. Un abri contre les feux de forêt pourrait ainsi devenir un lieu de mémoire ; un centre communautaire résistant aux inondations pourrait être conçu pour se désagréger et redevenir ruine écologique. Certains pourraient même évoquer des dispositifs de vivisépulture non létaux — des structures que l’on habite en sachant qu’elles seront un jour scellées, submergées ou réappropriées par d’autres formes de vie. De telles architectures devraient intégrer des stratégies matérielles pour organiser un déclin digne : peaux décomposables, structures biodégradables, habitats ouverts à la cohabitation avec des non-humains. Ici, la temporalité n’est pas une défaillance du projet, mais une condition première : une forme de deuil matérialisée dans une forme bâtie.

(4) Ironies de la profession : l’architecte comme croque-mort du climat

Réfléchir aux conséquences professionnelles de la mort dans le contexte de l’effondrement climatique suppose de résister consciemment à la marchandisation de la crise. Alors que l’industrie du design commence à intégrer les paysages de la mort climatique — refuge temporaires pour mourant·es, mémoriaux mobiles pour communautés déplacées, infrastructures éphémères pour enterrements de masse —, les architectes doivent cultiver une conscience critique des contradictions inhérentes au fait de « concevoir l’effondrement ». La profession risque de devenir complice d’une esthétisation de la ruine si elle ne tient pas compte des enjeux éthiques de l’impermanence : concevoir non pour la pérennité ou le profit, mais pour l’éphémère, le deuil et le soin. Les marchés dérivés de la catastrophe climatique ne doivent être uniquement développés sur leur mérite formel ou technique, mais aussi à qui elles profitent et à quelles fins elles répondent : s’agit-il de gestes commémoratifs ou d’instruments de spectacle ? Dans les imaginaires professionnels post-néolibéraux, où la créativité ne serait plus au service de la croissance ou des logiques extractives, les architectes pourraient développer des modes de pratique fondés sur la solidarité, le refus, et une humilité temporelle. L’impermanence y deviendrait une éthique générative : une architecture qui crée sans posséder, qui agit sans perpétuer, qui pleure sans capitaliser sur la perte.

Éloge funèbre de l’architecture

Retour au titre de cet article : il ne s’agit pas seulement du passage de la construction de refuges à celle de linceuls, mais du fait que la profession architecturale est confrontée à la monumentalisation de sa propre situation existentielle. Au sens le plus direct, la véritable « ironie du métier d’architecte » nous invite à pleurer sur une discipline et une profession autrefois ancrée dans sur d’autres aspirations collectives. Une noble quête qui s'est égarée, séduite par l'illusion des matériaux « durables » et des dernières technologies vertes pour expier ses péchés. Alors que la Terre brûle et que les eaux montent, l'architecture continue à construire, continue à rejeter du carbone dans l'atmosphère, continue à servir des systèmes qu'elle devrait démanteler. Elle se dit utile. Elle appelle les bunkers des milliardaires « progrès ». Elle appelle les colonies martiennes « espoir ». Elle appelle les ampoules LED et les conduits apparents « salvation ». Mais ce que l’architecture a refusé de faire, c’est de s’arrêter. Peut-être que son plus grand acte de résistance serait l’abstention : poser le crayon, suspendre sa production, ne plus rien dire ni construire. Au lieu de cela, elle s’accroche à un paradigme de croissance défaillant, dissimulant sa complicité derrière le lexique de la durabilité et de la résilience. Au final, elle confond complexité avec sagesse, et action avec signification. Elle oublie que pour bien concevoir, il faut d’abord écouter — la terre, les gens, le silence après l’effondrement.

Cet article ne dit pas adieu à l’idée d’architecture, mais à ce qu’elle est devenue : le miroir d’un délire techno-utopique, l’échafaudage d’une culpabilité capitaliste, une force trop souvent alignée sur la destruction. Que ce qui viendra ensuite soit plus calme, plus humble et ancré dans le soin. Puissions-nous enfin apprendre à construire moins et à voir plus.

Si vous pouviez voir toute votre vie du début à la fin, changeriez-vous quelque chose ?

Citation du Dr Louise Banks [20]

Notes

- David Gissen, Subnature: Architecture’s Other Environments, New York, Princeton Architectural Press, 2009 ; voir aussi Brian Dillon, Essayism: On Form, Feeling, and Nonfiction, New York, New York Review Books, 2017.

- Petra Hönnighausen, Architecture and Death: On the Aesthetic, Spatial and Political Dimensions of Endings, Berlin, Transcript Verlag, 2020.

- « The Architecture Salary Poll 2023 », Archinect, 2023. https://salaries.archinect.com/ ; American Institute of Architects (AIA), Compensation Report, 2023. https://www.aia.org/resources/6153083-compensation-report-2023

- « Pakistan Deadly Heatwave », Reuters, 26 juin 2015.

- Shazia Hasan, « Extreme Heat and Urban Deaths in Pakistan », Dawn, 9 septembre 2022.

- Peg Rawes, Architectural Ecologies: Politics and Ethics in a Posthuman Era, 2013.

- Eyal Weizman, Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability, New York, Zone Books, 2017.

- Eric Klinenberg, Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago, Chicago, University of Chicago Press, 2002.

- Kyle Powys Whyte, « Indigenous Climate Change Studies: Indigenizing Futures, Decolonizing the Anthropocene », English Language Notes, vol. 55, 2017, p. 153–162.

- Amitav Ghosh, The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable, Chicago, University of Chicago Press, 2016.

- Simon Guy et Graham Farmer, « Reinterpreting Sustainable Architecture: The Place of Technology », Journal of Architectural Education, vol. 54, no 3, 2001, p. 140–148.

- C. C. Konijnendijk, K. Nilsson, T. B. Randrup et J. Schipperijn, Urban Forests and Trees: A Reference Book, Springer, 2006.

- N. Heynen, M. Kaika et E. Swyngedouw, In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, Londres, Routledge, 2006.

- Kyle Powys Whyte, « Indigenous Science (Fiction) for the Anthropocene: Ancestral Dystopias and Fantasies of Climate Change Crises », Environment and Planning E: Nature and Space, vol. 1, nos 1-2, 2018, p. 224–242.

- Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, New York, Simon & Schuster, 2014, p. 181.

- Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Londres, Verso, 2004.

- Jeremy Till, Architecture Depends, Cambridge, MIT Press, 2009.

- Will Steffen, Johan Rockström, Katherine Richardson et al., « Trajectories of the Earth System in the Anthropocene », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, no 33, 2018, p. 8252–8259.

- GIEC (IPCC), Sixième rapport d’évaluation, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2023.

- Personnage fictif du film Arrival (2016), réalisé par Denis Villeneuve et scénarisé par Eric Heisserer.

- NYC Bird Alliance – Project Safe Flight, https://nycbirdalliance.org/our-work/conservation/project-safe-flight, consulté le 21 mai 2025.

Autrices

Dr Harriet Harriss (ARB, RIBA, (Assoc.) AIA, PFHEA, Ph.D) est professeure à l'école d'architecture du Pratt Institute à New York, exerçant comme doyenne de 2019 à 2022. Éducatrice primée, écrivaine et architecte britannique qualifiée, Dr Harriss a établi une réputation mondiale pour ses livres et publications qui positionnent la justice sociale et écologique comme des impératifs pédagogiques et professionnels. Boursière Clore et académicienne de la British School à Rome, les récompenses les plus récentes de Dr Harriss incluent une résidence d'écrivain à l'IPA (Institute of Public Architecture) (été 2024) et une résidence dans le Cercle Arctique (printemps 2024). Son titre le plus récent - 100 femmes architectes en pratique - a été élu par le magazine Dezeen comme l'un des 10 meilleurs livres d'architecture et de design 2024.

Roberta Marcaccio est consultante en recherche et communication, éditrice et éducatrice dont le travail se concentre sur des formes alternatives de pratique et de pédagogie du design. Ses publications incluent le prochain The Hero of Doubt (MIT Press, janvier 2025) et The Business of Research (AD, Wiley, 2019). Roberta est lauréate d'une subvention de la Graham Foundation et a reçu une bourse de recherche sur l'environnement bâti de la Royal Commission for the Exhibition of 1851 et une bourse de publication de recherche de l'AA. www.marcaccio.info